Heute ist das kaum vorstellbar, aber wer im 18. Jahrhundert nach Paris reiste, genoss zwar Erfrischungen in den beliebten Cafés, ergötzte sich an der großartigen Architektur, schulte seinen Geist im Diskurs mit den großen Denkern der Aufklärung – aber wurde zwangsläufig vom Essen enttäuscht.

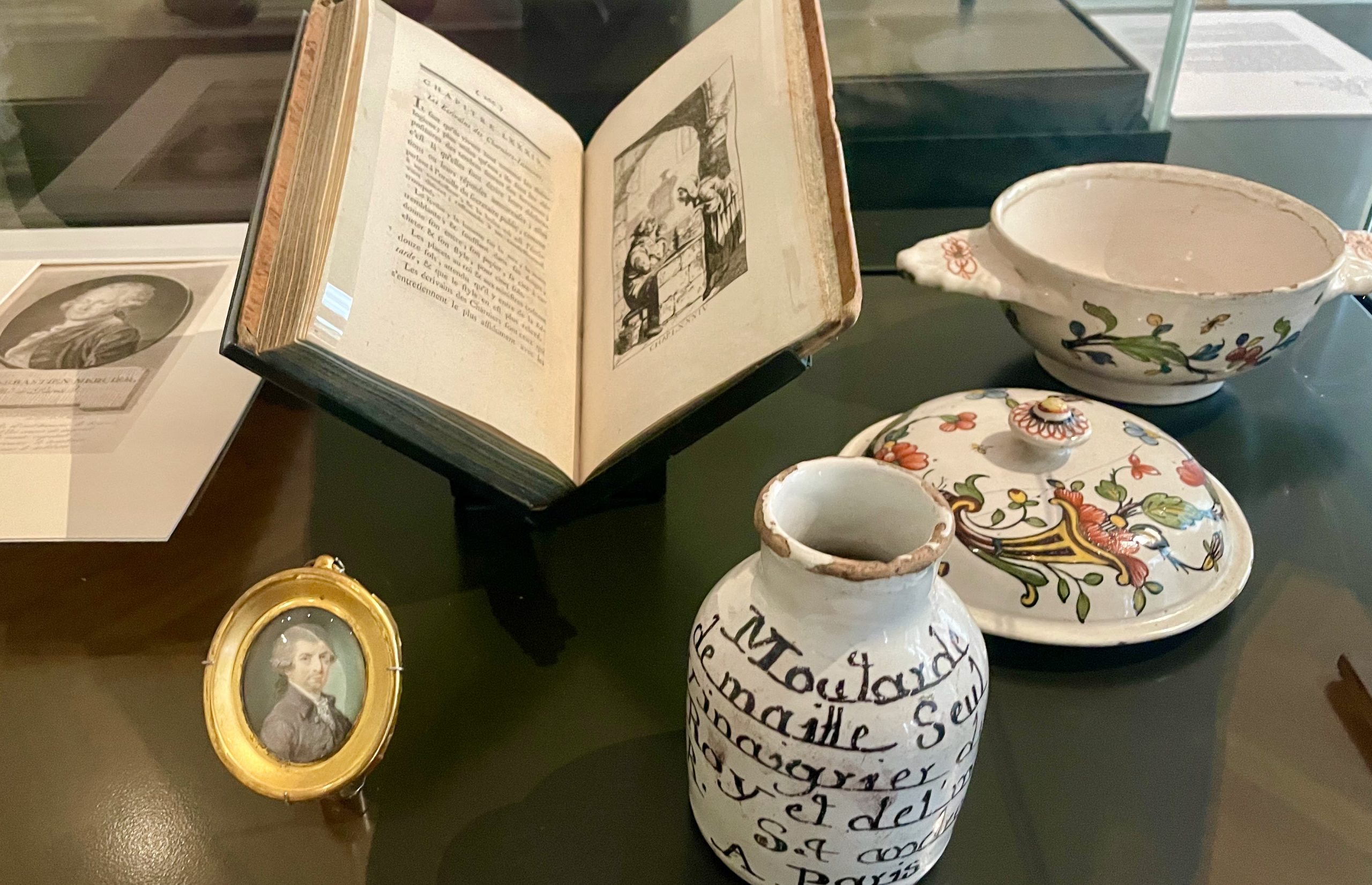

Wohlhabende Leute hatten ihren eigenen Koch – der Rest kehrte beim Traiteur ein, wo eine unfreundliche Behandlung, eintönige Menüs und zähes Fleisch auf der Tagesordnung standen. Glücklich war bereits, wer so ein Wirtshaus gesund verließ: Denn Kupfervergiftungen waren aufgrund mangelhaften Geschirrs weitverbreitet.

Doch ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die körperliche Gesundheit zu einem zentralen Thema der Intellektuellen. Als Geistesmenschen galten sie schließlich als besonders gefährdet, an Verstopfung und Melancholie zu leiden, weswegen als Voraussetzung für ihre Denkleistung, sprich: für den geistigen Fortschritt eine entsprechende Diät angesehen wurde. Ohne Suppe keine Aufklärung, so lautete das Motto – denn kräftigende Consommés, Rebhuhnextrakt oder Säfte von leicht aromatisiertem Fleisch galten als so etwas wie der Energydrink für Philosophen und Literaten. Und weil diese Suppen die Gesundheit „restaurierten“, wurden sie gemeinhin „Restaurants“ genannt.